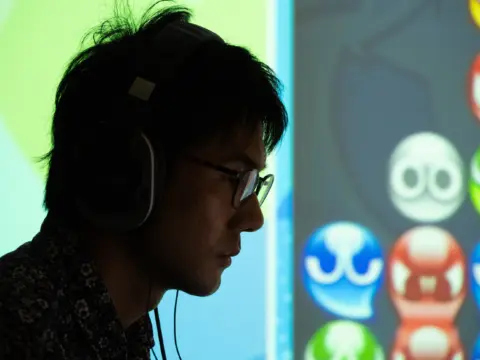

対戦型パズルゲーム(ぷよぷよ)

余暇No.0079

Jさんの場合

自宅や会社、移動中の電車の中などでぷよぷよをして余暇を過ごしています。

自宅では、Switch等のゲーム機を使って、オンライン環境で対戦しています。主にX(旧Twitter)等のSNSで対戦相手を募集しています。また、3年ほど前に、会社にesports部ができました。その中にぷよぷよ部門もあり、毎週火曜日の18時~19時に行われる会社での対戦会に参加しています。さらに通勤などの移動中には移動中には、スマートホンでぷよぷよシミュレータという一人モード用のプレイ環境にアクセスし、連鎖の練習をしています。シミュレータでうまく組めなかった配色は、上級者が実戦で組んだ形を調べて学ぶことで、自分のぷよぷよに対する理解を深めています。配色から上級者の実戦を調べることのできるデータベースは自作しました。このときにプログラミングやデータベースについて学んだ経験が、業務でも役立っています。

いつからはじめましたか

2007年ごろです。大学1, 2年生くらい(18歳、19歳くらい)から始めました。

はじめたきっかけを教えてください

大学時代の夏休みのことです。高校時代の友人たちと、その中のひとりの別荘に泊まり、夜通しいろいろなゲームをするという会をしました。その中にぷよぷよシリーズの4作目である、”ぷよぷよ~ん”がありました。本作ではキャラクターごとに”スキル”があり、連鎖ができなくてもそのスキルで補うことができました。しかし、当時の私は初めてぷよぷよを触った初心者で、階段積みをする友人にはスキルを使っても全く勝てませんでした。

やがて、友人が飽きたのか、はたまた眠かったのか分かりませんが、巧妙な罠にハメられてその日の対戦は終了しました。この終わり方が頭から湯気が出るほど悔しく、そのリベンジを果たしたくて、ぷよぷよの練習を始めました。

どのくらいのペースで実施していますか。

自宅での対戦は週1、2回程度で1回30分~2時間程度。esports部での対戦は週1回、1時間。移動時の連鎖練習は毎日5分~10分程度です。

対戦型パズルゲーム(ぷよぷよ)についてエピソードはありますか?

ぷよぷよの他にピアノを弾く趣味があります。そして、個人的には、ゲームよりもピアノを弾いている時間の方が価値があるように感じていました。なので、ぷよぷよはついつい気晴らしにやってしまうが、なんとなく時間を無駄にしている感覚がありました。そんな中、数年前に社内でぷよぷよの対戦会がありました。日頃の練習や事前準備が上手くいったのか、運良く優勝することができました。そのときの試合中の歓声はとても嬉しかったですし、会社の同僚に自分の別な一面を知ってもらえたことも社会人として価値があったと思います。このとき初めて「ぷよぷよやってた時間が報われたなあ」という気持ちになれました。

こだわりを教えてください

自分は、自分の成長を感じたり、あとから振り返って思い出として見返すことができたり、といったところに価値観の重きを置いています。なので、まず目的を明確にすること。何の目的のために練習するのか、または、なぜ対戦するのかを事前に整理します。そして、それが終わったあとに、自分は何を得たのかを言語化してXやYoutubeで発信するようにしています。こうすることで、やる前とやった後とで自分の変化を感じられ、思い出を見返して充実感を味わえます。

なぜ続けているのですか?

息抜きやリラックスのため、また、自分の成長や交流を広げるために続けています。

これまでに辞めてしまった余暇はありますか?

英語学習、資格試験、将棋などは継続できなかった余暇の過ごし方です。

英語学習は、学生時代も大人になってからも度々やろうとしたが続きませんでした。自分より得意な人しかいないし、それを強みとするビジョンが見えませんでした。そうこうしているうちに機械翻訳の精度が凄まじい進歩を遂げてしまったため、ますます頑張る動機がおきず、学習を放棄しました。

資格試験は、過去に弁理士試験合格にチャレンジしました。この資格取得が高難易度であることは知っており、通常合格までに3~4年はかかるものと言われています。しかし、3~4年は人生の中のその時間はとても大きいので、1年間で受からなければ諦めると決めて取り組みました。結果、全力は尽くしたものの不合格だったので勉強を辞めてしまいました。

将棋は、小学生の頃に父からルールを教わりましたが、一度も勝てなかったためそれ以降はやりませんでした。おとなになってから本を読んで考え方を勉強し、父に勝てるようになりました。しかし、それ以上強くなるためには、序盤で不利にならないための常識化された流れである定跡(じょうせき)や詰み形を覚えなければならず、そこまでのモチベーションが見つけられなかったため、継続できませんでした。

小中学生のころ、夢中だったものは何ですか?

小学校高学年では、中学受験の勉強に夢中になっていました。近所の中学校がしょっちゅう窓ガラスが割られるなどと荒れていたため、小学5年生の1学期に、「中学校は私立中学へ行く!」と決意しました。これまで勉強をしたことがなかったため、偏差値25(低すぎて測れないという意味での25)からのスタートでした。最初は勉強がとても苦痛でしたが、漢字の暗記やもともと好きだった算数で知っていることが増えるにつれて、徐々に偏差値が上がっていきました。

また、この頃から、一生をどう生きるかを考え始めるようになりました。そこで、生涯楽しめる趣味を身に着けたいと思い、4歳から習っていたものの一曲もちゃんと弾けるようになったことのない「ピアノ」に真剣に取り組むことを決意しました。

子どものころは、どんな子どもでしたか?

小学校低学年の頃は、落ち着きがなく、目立たがり屋で、廊下を走ったり友人にちょっかいを出したりして、毎日大騒ぎしていました。小学校高学年になると、誰かに負けたくないという想いが強くなり、また、何かに集中して頑張る楽しさを覚えたため、それが今の自分につながっていると想います。

今後の目標ややってみたいことはありますか

お金を稼げる何か(副業など)を始めることや、自分をもっと社会に知ってもらうことを目標にしたいです。

Jさんにとって余暇とは

余暇とは、自分にとっての貴重な自由時間だと思います。その自由時間を使って、自分を癒やすのか、ワクワクするようなことをやるのか、そういった選択の余地がある時間です。

子どもたちへのメッセージをお願いします

余暇という点で、学生時代と社会人とを比べると一番の違いは何でしょうか?私は、余暇の量の違いだと思っています。学生時代は強制的なイベントが多く、余暇が極めて少ないように感じます。学校では、定期テストや模擬試験、運動会、遠足や修学旅行、合唱祭、文化祭、受験、そして、入学式や卒業式など、枚挙に暇がありません。私生活では、色々を習い事をされている方もいらっしゃるかもしれません。学生時代は多くのイベントで満ちているため、特に主体的に行動しなくても、それなりに毎日が充実していると思います。

一方、社会人はどうでしょうか。自発的に何かに参加しない限りそのようなイベントは一切ありません。「なんだ自由でいいじゃないか。僕らだってやりたくてやってるイベントじゃないんだぞ」と思われるかもしれません。私も社会人になり始め頃はそのようなことを思っていました。しかし、やがて社会人人生が長くなっていくのにつれて、昨日と同じ今日が永遠と続いていくことに、もどかしさや退屈さを感じ始めました。余暇の多さとは、それ自体が必ずしも幸せをもたらすものではないことに気づいたのです。

もちろん学生時代から何かのコンクールや大会に定期的に出るような学外活動に取り組まれている方は、社会人になってからもその延長線上で行動していれば、少なくともそういったもどかしさなどに苛まれることはないでしょう。しかし、そうでない方にとって、社会人生活は、退屈になるかもしれません。その多大な時間の使い方について真剣に考えなければ、おそらくは単に浪費し続けることになります。動画サイトやSNSに入り浸って、多大なコンテンツに消費させられる毎日。その過ごし方は、本当にあなたの幸せでしょうか?

余暇を幸せなものとすべく、この図鑑で目に留まった過ごし方を「ちょっとやってみよう」とスモールトライしてみてください。その過ごし方を、社会人になるまでに自分なりに熟成させられれば、一生がとても充実したものとなると思います。

未来のみなさんが、素晴らしい余暇を過されていることを願っております。

現在はどんなお仕事をされていますか。

新製品の発明を特許にする仕事をしています。あまり聞き馴染みがないと思います笑。例えば、自社製品の新機能について特許を取ることで、他社に真似させないようにし、事業の優位性を確保する仕事です。